Wettbewerb, 1. Rang

Dorfplatz Balzers

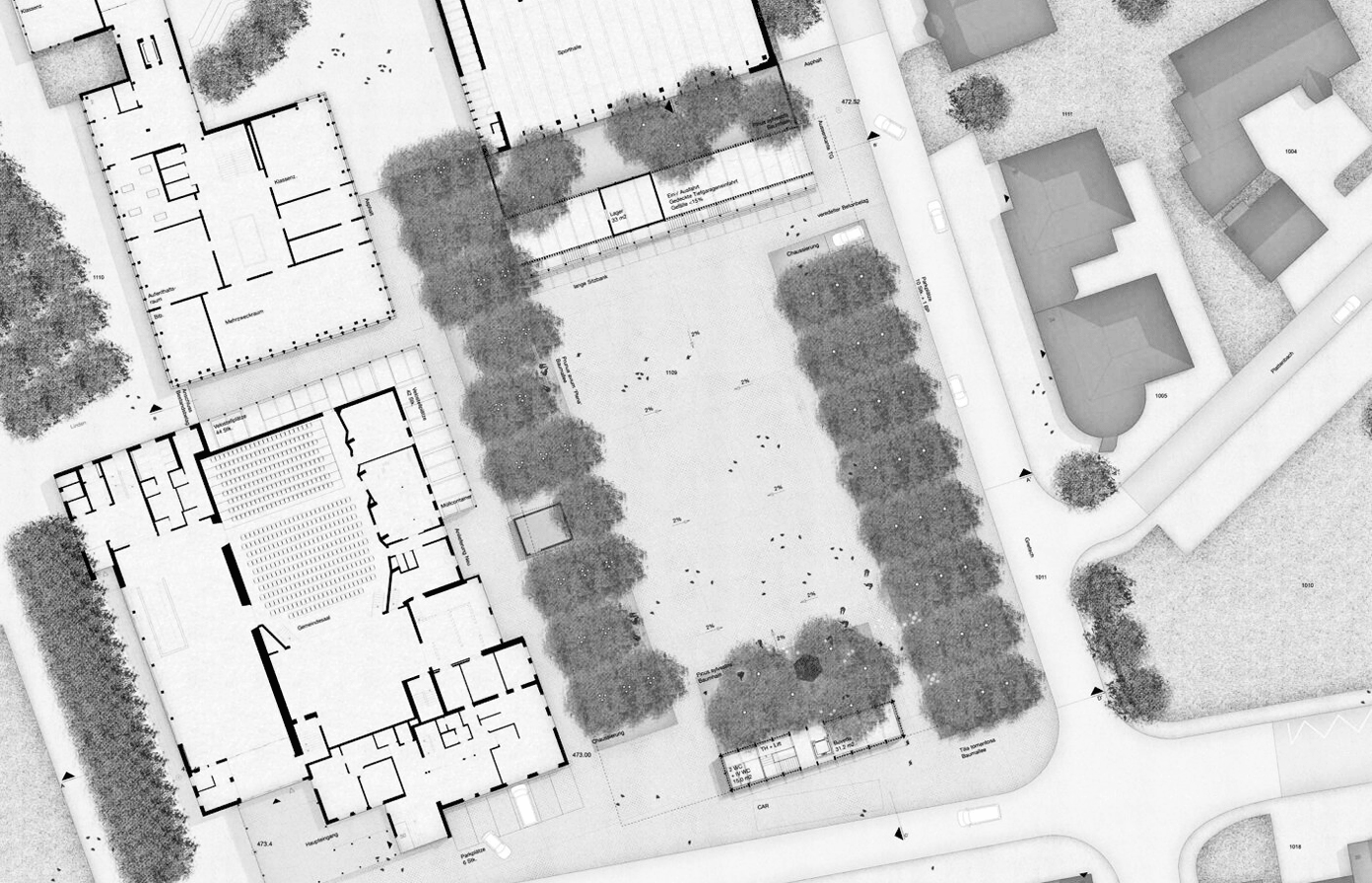

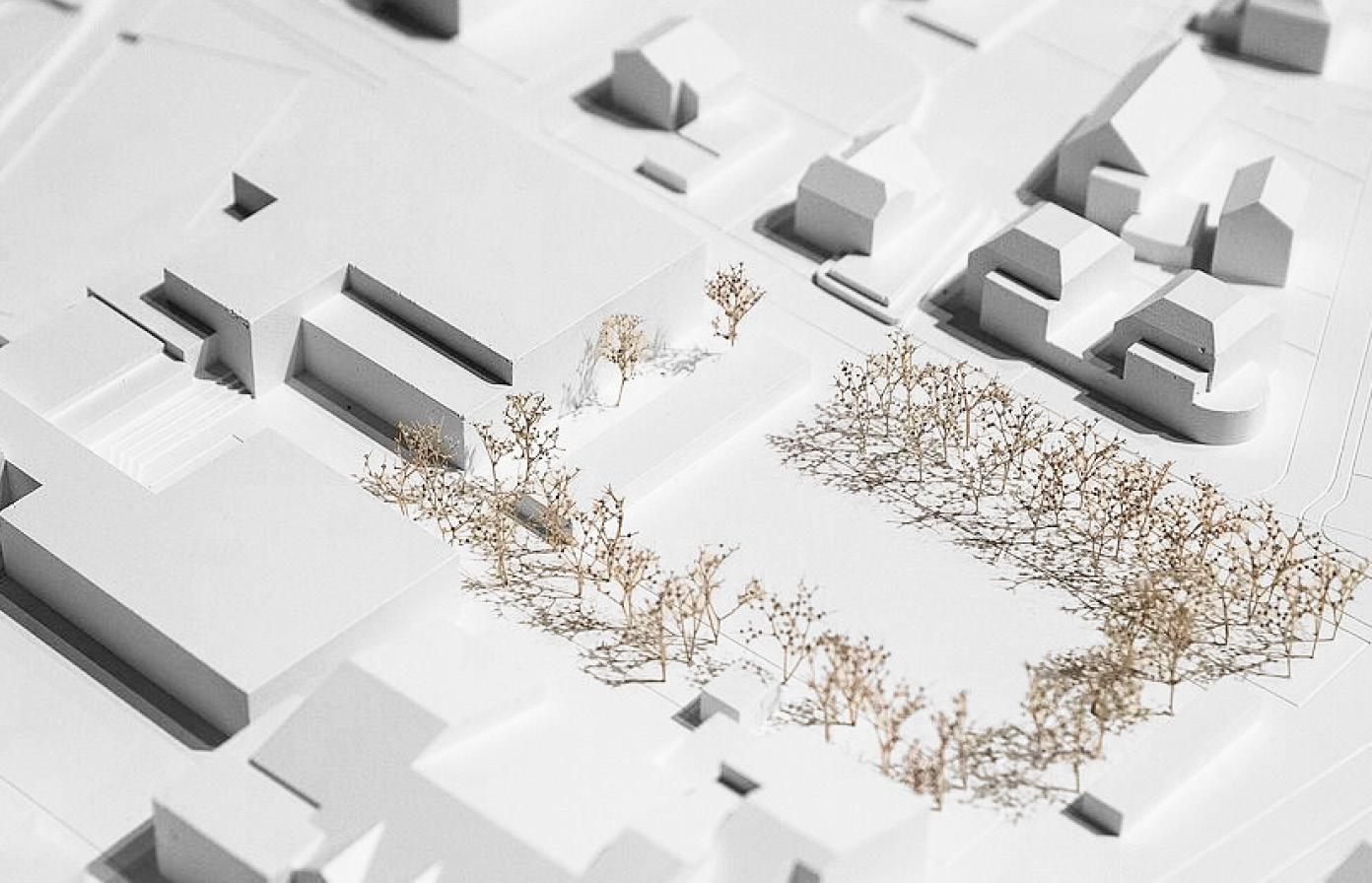

Die Entwicklung von Balzers ist geprägt durch zwei separate Ortsteile sowie die dazwischen liegende Kulturlandschaft, welche über die Jahrzehnte durch die Ausdehnung der Siedlungen überlagert wurde und heute durch Kanäle, Baumreihen und Obstwiesen im Siedlungsbild noch in Fragmenten erhalten ist. Zwischen den beiden Polen, am Fusse des Burghügels, wurden in etwa identischer Distanz die Einrichtungen des öffentlichen Lebens angesiedelt: die Schule, die Gemeindeverwaltung, die Kirche, das Schwimmbad und Sportanlagen, Veranstaltungsaal, der Stadtgarten, der Friedhof. Alle Elemente eines sozialen und kulturellen Zentrums sind vorhanden, jedoch fehlt dem Ort ein vergleichbares Zentrum im Freiraum.

Die Sehnsucht nach Identität und einem attraktiven Dorfkern wächst. Jedoch fehlt die Tradition eines klassischen Dorfes mit Dorfplatz, Brunnen und Dorflinde. Die Identität muss neu definiert werden, Traditionen neu entstehen. Die Strategie ist die Verwendung von Lokalem und Bekanntem sowie dessen Transformation in eine angemessene Abfolge von Freiräumen: die bestehende Stadtnatur des Burghügels, der Stadtgarten mit Schulplätzen und Friedhof werden um den Typus des Platzes erweitert. Im Zentrum von Balzers entsteht so ein vielfältig nutzbarer Stadtraum.

Die Elemente

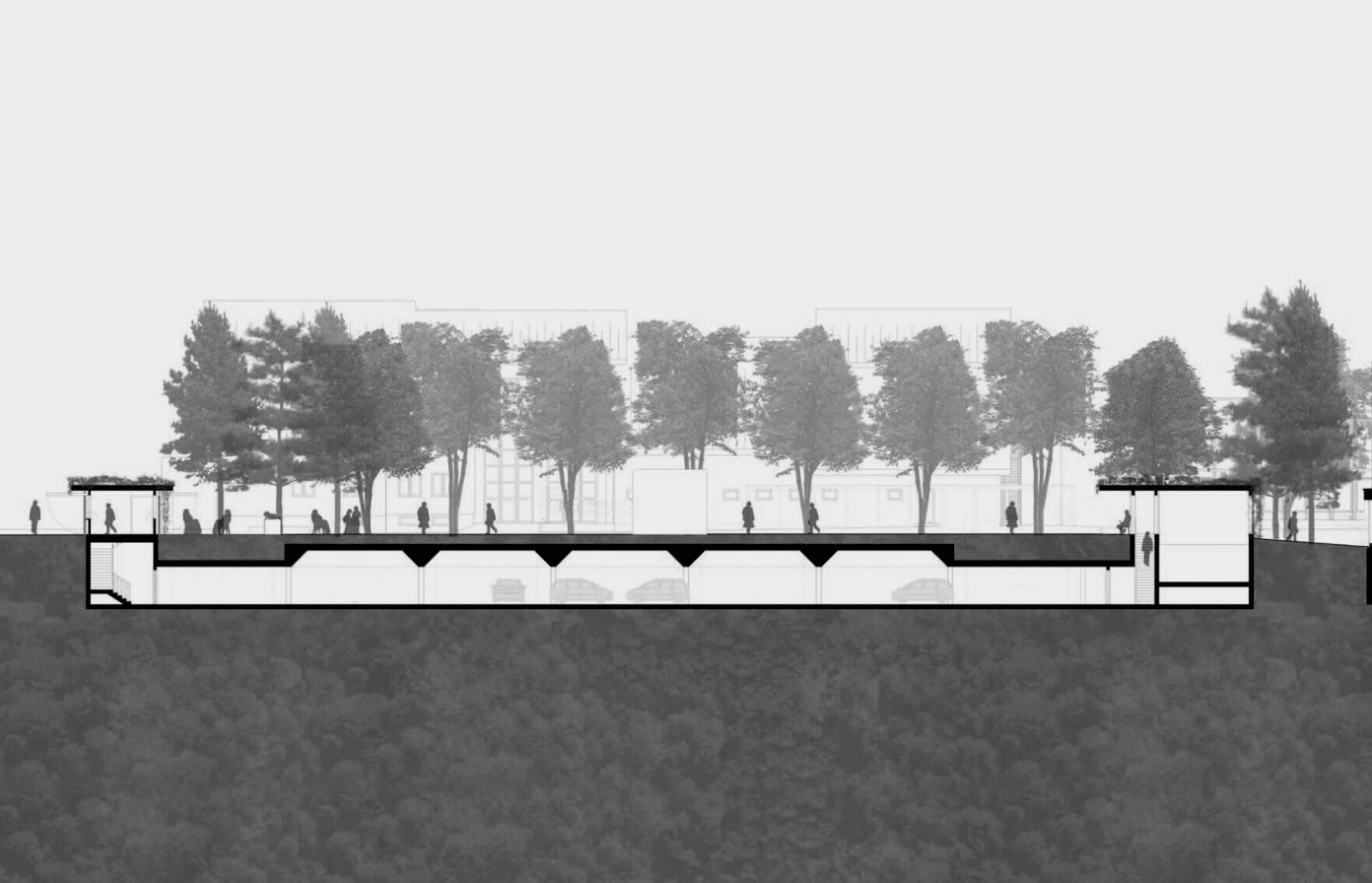

Auf historischen Fotos kann man die das Landschaftsbild prägenden Strukturen der baumbegleiteten Entwässerungskanäle und Windschutzpflanzungen erkennen, welche noch heute vielerorts bestehen. Die Neugestaltung des Ortzentrums von Balzers leitet sich aus diesen historischen Strukturen ab. Sie nimmt zugleich, mit den dichten Baumreihen, auch bereits vorhandene Elemente der Schulplätze als Initial der früheren Freiraumentwicklung auf und bindet die Freiräume gestalterisch zusammen. Um diese Kontinuität zu verstärken, werden die dort bereits verwendeten Arten Vogelkirsche und Linde auch auf dem Platz eingesetzt. Gleiches wird durch das Element der Baumhaine erzeugt. Im direkten Umfeld, bereits auf dem Friedhof vorhanden, wird das Motiv der lockeren Baumgruppen aus Waldföhren, welche für die Rheinlandschaft typisch sind, auf dem Platz aufgenommen und schafft so zu den strengeren Baumreihen einen sehr lockeren, durchlässigen Eindruck. Sowohl die Reihen als auch die Haine bestehen aus mehrstämmigen Bäumen. Während der Kronenansatz bei 4 m die Grosszügigkeit unterstreicht und die Feuerwehrdurchfahrt gewährleistet, bricht die Wuchsform den sehr städtischen Charakter der Baumreihen und gliedert den Platz in den Massstab von Balzers ein. Die Staffelung der Tiefgaragen mit den tieferen Bereichen an den Rändern gewährleistet langfristig eine gute Entwicklung der Bäume.

Die Platzfigur

Die Verwendung der beiden Elemente ‘Reihe’ und ‘Hain’ schafft eine klare Platzfigur mit einer offenen Mitte, ohne diese streng nach aussen zu schliessen. Dies schafft einen stärkeren Bezug zu dem künftigen Gemeinde-Neubau, dem Schuleingang, der Schwimmhalle. Diese stehen nicht gegenüber an der Strasse, sondern orientieren sich ebenfalls zum geöffneten Platz hin. Durch die klar definierten Randbereiche entsteht eine offene, grosszügige Fläche, welche die gewünschten Nutzungen vom Wochenmarkt bis hin zu grösseren Veranstaltungen aufnehmen kann. Der Dorfplatz wird zu einem lebendigen und vielfältig wandelbaren Rückgrat des Dorfes: im Alltag in erster Linie Bewegungsfläche für die alltäglichen Wege, zugleich aber auch Vorplatz verschiedener Einrichtungen, Marktplatz, Aussengaststube, Konzertbühne und Aufenthalts- und Beobachtungsort des städtischen Lebens. Verbindendes Element ist der Belag aus veredeltem Beton, welcher die erforderliche Belastbarkeit der Flächen für Verkehr / Events bietet. Dessen Gestaltung schafft einen lokalen Bezug zur Naturgeschichte des Ortes: als Zuschlag im Beton findet sich Rheinkies unterschiedlicher Körnungen, welcher durch das Schleifen des Betons sichtbar gemacht wird. Der Platz wirkt durch diesen strukturierten Belag sehr lebendig und schafft je nach Sonneneinstrahlung oder Nässe immer einen neuen Eindruck. Die Struktur und Farbigkeit der Einschlüsse zeigen die geologische Herkunft entsprechend dem Rheinverlauf – gleich dem Vorbild der historischen, mit Flusskieseln gepflästerten Dorfplätze.

Die Module

Die notwendigen kleinen Baukörper – die Einhausung der Rampe der Parkgarage auf der nördlichen Platzseite, die Buvette samt Treppenaufgang als Pendant auf der südlichen Platzseite, die überdachten Velostellplätze längs der Fassade des Gemeindesaales – ordnen sich den prägend wirkenden Baumpflanzungen unter, sie beziehen sich in Materialität und Rasterung aber gleichermassen auf die benachbarten neuen Holzfassaden von Realschule und Hallensportgebäude. Im Norden bietet eine mit Kletterpflanzen berankte Pergola mit einer langen Bank einen Aufenthaltsbereich mit Blick über den gesamten Platz und bindet zugleich die Tiefgaragenein- bzw. ausfahrt ein. Die Buvette ist mit dem südlichen Treppenaufgang in einem gemeinsamen Baukörper zusammengefasst, der den zentralen Ort an der Fürstenstrasse besetzt und als ein architektonischer Willkommenspunkt dient. Ein frei bestuhlter Aufenthaltsbereich unterstreicht diese Geste. Mastleuchten zwischen den Bäumen erhellen den Platz bzw. die Hauptwege im Alltag. Zwei grössere Masten mit Strahlern in den Baumhainen können im Eventfall zugeschaltet werden.

Projektstatus:

In Ausführung

In Kooperation mit:

Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich (Landschaftsarchitektur)

ARGE Bänziger Partner AG Ingenieure und Planer, St.Gallen, und STW AG für Raumplanung, Chur (Verkehrsplanung)

Die Entwicklung von Balzers ist geprägt durch zwei separate Ortsteile sowie die dazwischen liegende Kulturlandschaft, welche über die Jahrzehnte durch die Ausdehnung der Siedlungen überlagert wurde und heute durch Kanäle, Baumreihen und Obstwiesen im Siedlungsbild noch in Fragmenten erhalten ist. Zwischen den beiden Polen, am Fusse des Burghügels, wurden in etwa identischer Distanz die Einrichtungen des öffentlichen Lebens angesiedelt: die Schule, die Gemeindeverwaltung, die Kirche, das Schwimmbad und Sportanlagen, Veranstaltungsaal, der Stadtgarten, der Friedhof. Alle Elemente eines sozialen und kulturellen Zentrums sind vorhanden, jedoch fehlt dem Ort ein vergleichbares Zentrum im Freiraum.

Die Sehnsucht nach Identität und einem attraktiven Dorfkern wächst. Jedoch fehlt die Tradition eines klassischen Dorfes mit Dorfplatz, Brunnen und Dorflinde. Die Identität muss neu definiert werden, Traditionen neu entstehen. Die Strategie ist die Verwendung von Lokalem und Bekanntem sowie dessen Transformation in eine angemessene Abfolge von Freiräumen: die bestehende Stadtnatur des Burghügels, der Stadtgarten mit Schulplätzen und Friedhof werden um den Typus des Platzes erweitert. Im Zentrum von Balzers entsteht so ein vielfältig nutzbarer Stadtraum.

Die Elemente

Auf historischen Fotos kann man die das Landschaftsbild prägenden Strukturen der baumbegleiteten Entwässerungskanäle und Windschutzpflanzungen erkennen, welche noch heute vielerorts bestehen. Die Neugestaltung des Ortzentrums von Balzers leitet sich aus diesen historischen Strukturen ab. Sie nimmt zugleich, mit den dichten Baumreihen, auch bereits vorhandene Elemente der Schulplätze als Initial der früheren Freiraumentwicklung auf und bindet die Freiräume gestalterisch zusammen. Um diese Kontinuität zu verstärken, werden die dort bereits verwendeten Arten Vogelkirsche und Linde auch auf dem Platz eingesetzt. Gleiches wird durch das Element der Baumhaine erzeugt. Im direkten Umfeld, bereits auf dem Friedhof vorhanden, wird das Motiv der lockeren Baumgruppen aus Waldföhren, welche für die Rheinlandschaft typisch sind, auf dem Platz aufgenommen und schafft so zu den strengeren Baumreihen einen sehr lockeren, durchlässigen Eindruck. Sowohl die Reihen als auch die Haine bestehen aus mehrstämmigen Bäumen. Während der Kronenansatz bei 4 m die Grosszügigkeit unterstreicht und die Feuerwehrdurchfahrt gewährleistet, bricht die Wuchsform den sehr städtischen Charakter der Baumreihen und gliedert den Platz in den Massstab von Balzers ein. Die Staffelung der Tiefgaragen mit den tieferen Bereichen an den Rändern gewährleistet langfristig eine gute Entwicklung der Bäume.

Die Platzfigur

Die Verwendung der beiden Elemente ‘Reihe’ und ‘Hain’ schafft eine klare Platzfigur mit einer offenen Mitte, ohne diese streng nach aussen zu schliessen. Dies schafft einen stärkeren Bezug zu dem künftigen Gemeinde-Neubau, dem Schuleingang, der Schwimmhalle. Diese stehen nicht gegenüber an der Strasse, sondern orientieren sich ebenfalls zum geöffneten Platz hin. Durch die klar definierten Randbereiche entsteht eine offene, grosszügige Fläche, welche die gewünschten Nutzungen vom Wochenmarkt bis hin zu grösseren Veranstaltungen aufnehmen kann. Der Dorfplatz wird zu einem lebendigen und vielfältig wandelbaren Rückgrat des Dorfes: im Alltag in erster Linie Bewegungsfläche für die alltäglichen Wege, zugleich aber auch Vorplatz verschiedener Einrichtungen, Marktplatz, Aussengaststube, Konzertbühne und Aufenthalts- und Beobachtungsort des städtischen Lebens. Verbindendes Element ist der Belag aus veredeltem Beton, welcher die erforderliche Belastbarkeit der Flächen für Verkehr / Events bietet. Dessen Gestaltung schafft einen lokalen Bezug zur Naturgeschichte des Ortes: als Zuschlag im Beton findet sich Rheinkies unterschiedlicher Körnungen, welcher durch das Schleifen des Betons sichtbar gemacht wird. Der Platz wirkt durch diesen strukturierten Belag sehr lebendig und schafft je nach Sonneneinstrahlung oder Nässe immer einen neuen Eindruck. Die Struktur und Farbigkeit der Einschlüsse zeigen die geologische Herkunft entsprechend dem Rheinverlauf – gleich dem Vorbild der historischen, mit Flusskieseln gepflästerten Dorfplätze.

Die Module

Die notwendigen kleinen Baukörper – die Einhausung der Rampe der Parkgarage auf der nördlichen Platzseite, die Buvette samt Treppenaufgang als Pendant auf der südlichen Platzseite, die überdachten Velostellplätze längs der Fassade des Gemeindesaales – ordnen sich den prägend wirkenden Baumpflanzungen unter, sie beziehen sich in Materialität und Rasterung aber gleichermassen auf die benachbarten neuen Holzfassaden von Realschule und Hallensportgebäude. Im Norden bietet eine mit Kletterpflanzen berankte Pergola mit einer langen Bank einen Aufenthaltsbereich mit Blick über den gesamten Platz und bindet zugleich die Tiefgaragenein- bzw. ausfahrt ein. Die Buvette ist mit dem südlichen Treppenaufgang in einem gemeinsamen Baukörper zusammengefasst, der den zentralen Ort an der Fürstenstrasse besetzt und als ein architektonischer Willkommenspunkt dient. Ein frei bestuhlter Aufenthaltsbereich unterstreicht diese Geste. Mastleuchten zwischen den Bäumen erhellen den Platz bzw. die Hauptwege im Alltag. Zwei grössere Masten mit Strahlern in den Baumhainen können im Eventfall zugeschaltet werden.

Projektstatus:

In Ausführung

In Kooperation mit:

Vogt Landschaftsarchitekten AG, Zürich (Landschaftsarchitektur)

ARGE Bänziger Partner AG Ingenieure und Planer, St.Gallen, und STW AG für Raumplanung, Chur (Verkehrsplanung)